先搞清楚:这两种“蚊媒病”是什么?

登革热和基孔肯雅热虽同属蚊媒传染病,却由不同病毒引起,但它们有着惊人的共性——传播媒介都是白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)。这种蚊子体型较小,身上有黑白相间的斑纹,白天尤其活跃,清晨和傍晚是叮咬高峰,花盆托盘、废旧轮胎等小型积水处都是它们的“育儿房”。值得注意的是,这两种疾病都不会通过人与人直接传播,也不会通过空气、食物传播,只要切断“蚊子叮咬”这一环节,就能有效防控。但它们的症状有相似之处,也有核心区别,准确识别能为就医争取时间。

登革热 vs 基孔肯雅热:关键症状鉴别

鉴别要点 | 登革热 | 基孔肯雅热 |

|---|

发热特点 | 突发高热,多为39-40℃,持续3-7天 | 中低热为主,部分高热,热程1-7天 |

典型疼痛 | “三痛”:头痛、肌肉痛、关节痛,疼痛较剧烈 | “断骨痛”:以腕、踝等小关节为主,可累及膝、肩,活动后加剧,部分持续数月 |

皮疹表现 | 发病3-6天出现,多见于四肢、躯干,部分伴瘙痒 | 发病2-5天出现,分布于躯干、四肢,可累及手掌足底,数天后消退伴脱屑 |

严重并发症 | 约1%-2%发展为重症,出现血小板骤降、皮肤出血、休克等 | 重症少见,偶发脑膜脑炎、心肌炎,部分遗留关节功能障碍 |

提示:儿童、老年人及有基础疾病者感染后,重症风险更高,需格外警惕。

登革热、基孔肯雅热发病原理

对比维度 | 基孔肯雅热 (CHIKV) | 登革热 (DENV) |

|---|

病原体 | 基孔肯雅病毒 (披膜病毒科) | 登革病毒 (黄病毒科),有4个血清型 |

核心发病原理 | 病毒直接损伤组织(特别是关节滑膜、肌肉),引发剧烈炎症反应 | 病毒血症引发免疫应答,再次感染不同血清型时可能因抗体依赖增强作用(ADE)导致重症 |

典型特征 | 突发、剧烈的关节疼痛,常累及手腕、脚踝等小关节,可能持续数月甚至数年 | 高热、剧烈头痛、眼痛、肌肉痛,可能出现严重出血倾向或休克 |

核心诊断方法 | 核酸检测 (发病早期)、病毒分离 (金标准)、血清学检测 (IgM/IgG抗体) | 核酸检测 (发病早期)、NS1抗原检测 (早期关键)、血清学检测 (IgM/IgG抗体) |

血常规特点 | 白细胞通常正常或轻度减少 | 白细胞和血小板显著减少 |

主要预防措施 | 防蚊灭蚊 (清除积水、防叮咬),目前无上市疫苗 | 防蚊灭蚊 (清除积水、防叮咬),已有疫苗可用 (但需根据情况评估使用) |

虽然两者都通过伊蚊叮咬传播,但病毒进入人体后的作用机制不同:

基孔肯雅热:组织侵袭与慢性疼痛:基孔肯雅病毒进入人体后,主要在成纤维细胞、肌肉细胞和关节滑膜细胞中大量复制。病毒对这些组织的直接侵袭和随之引发的强烈炎症反应,是导致剧烈关节疼痛和发热的根本原因。这种炎症反应有时会失调,即使病毒被清除,也可能导致持续的关节炎和关节疼痛,可持续数月甚至数年。

登革热:病毒血症与免疫挑战:登革病毒进入人体后,主要在单核巨噬细胞系统中复制,导致病毒血症。其一个显著特点是存在四种血清型。初次感染某一血清型后,身体会产生免疫力,但如果再次感染的是另一种血清型,先前产生的抗体可能无法有效中和新病毒,反而会帮助病毒进入细胞,导致更严重的症状,这就是“抗体依赖增强作用”(ADE),是引起重症登革热(如登革出血热、登革休克综合征)的重要机制之一。

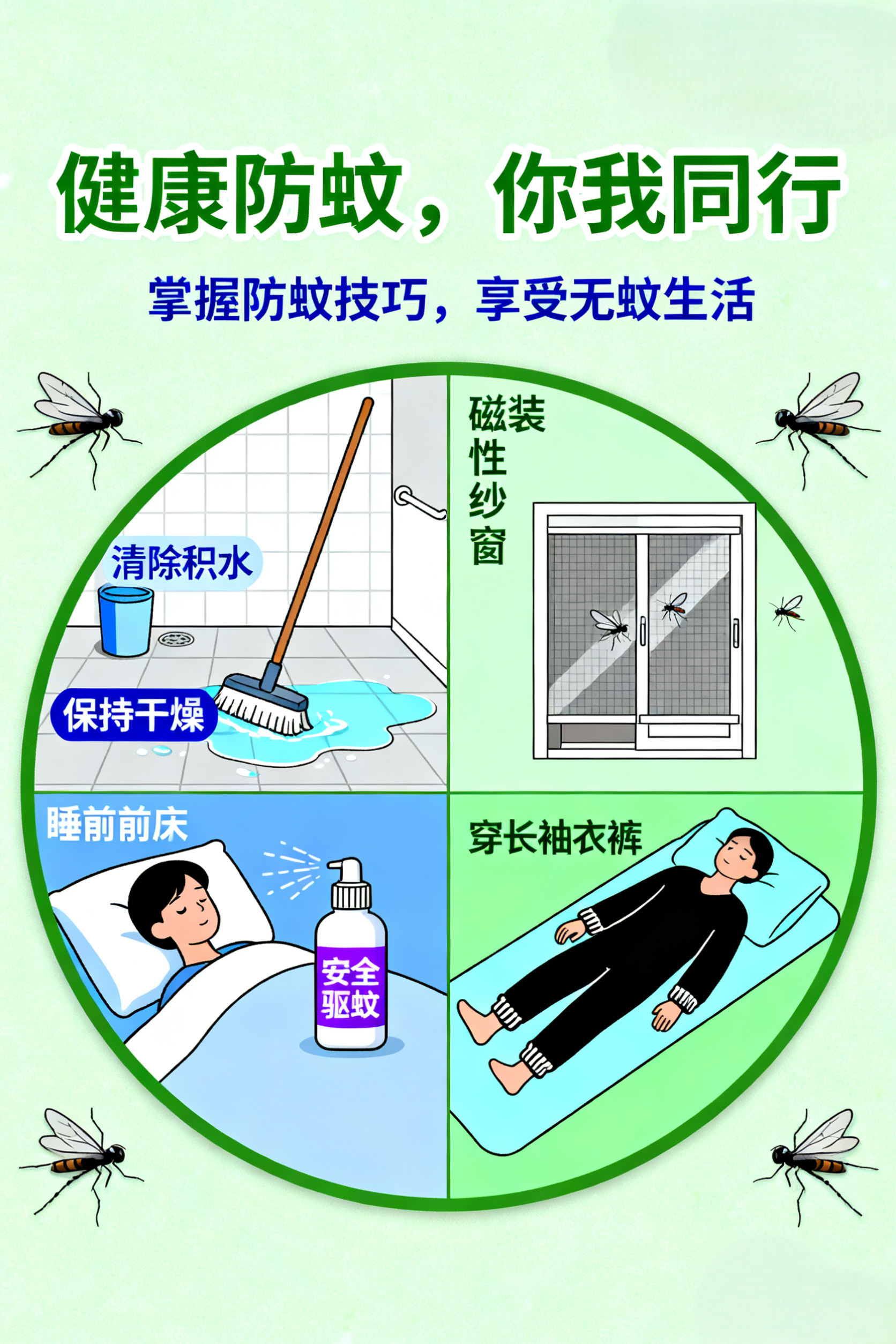

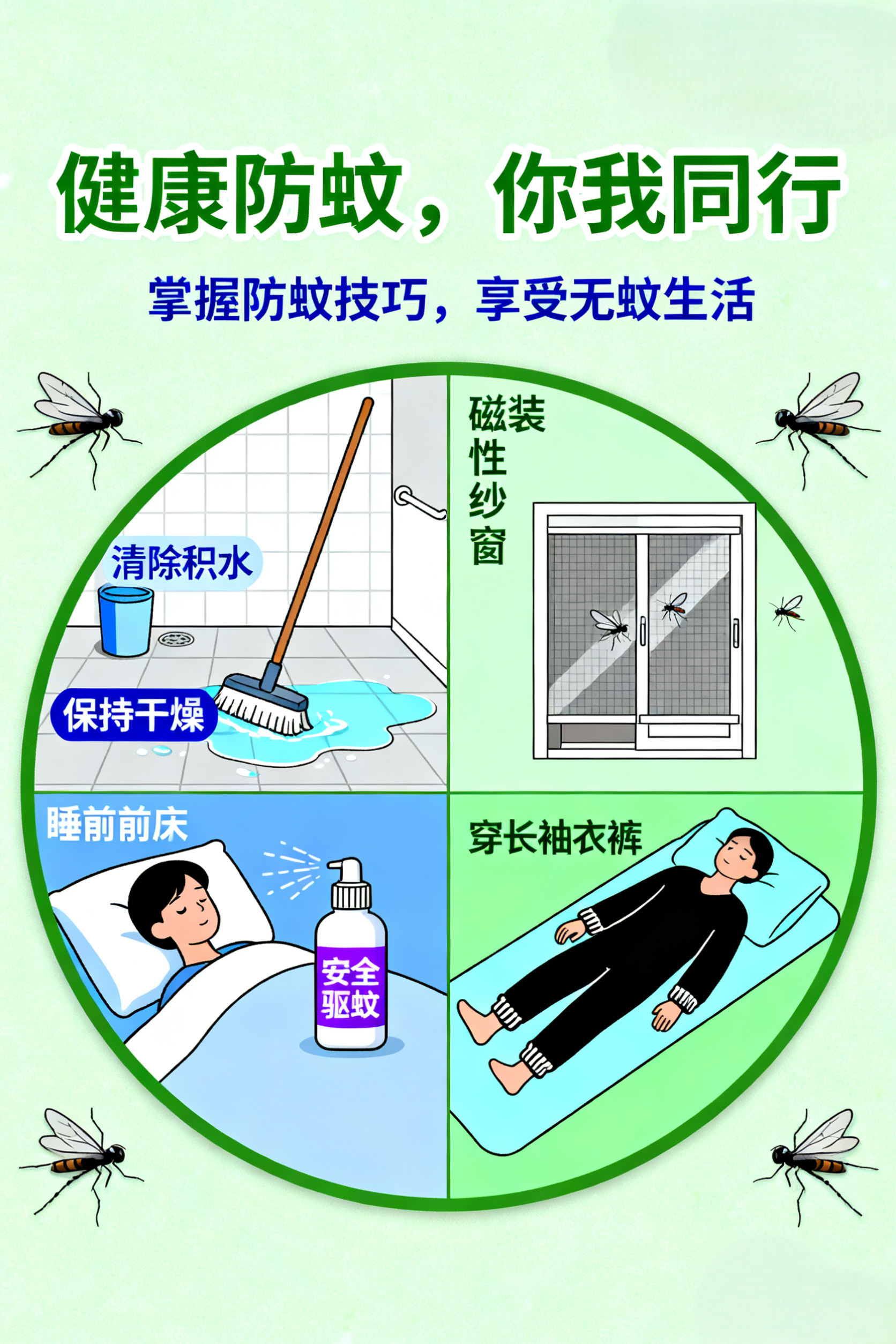

预防核心:掐断传播链,做好“防蚊三部曲”

由于目前尚无针对登革热和基孔肯雅热的特效疫苗,也无特异性治疗药物(治疗以对症止痛、退热为主),预防的关键在于“防蚊、灭蚊”,从环境治理到个人防护,每个环节都不能松懈。

伊蚊的繁殖离不开积水,且只需要少量积水就能产卵。研究表明,及时清理家中及周边积水,可使蚊虫密度降低80%以上。重点清理这些区域:

家中重点:每周翻盆倒罐,清理花盆托盘、饮水机接水盘、空调冷凝水盘、鱼缸过滤盒等积水;水养植物(如绿萝)每周换水1次,换水时刷洗根部,避免残留蚊卵;废旧瓶罐、塑料薄膜等易积水杂物及时清理或加盖。

衣物防护:外出时穿浅色长袖衣裤(蚊子对浅色趋性较低),袖口、裤脚尽量扎紧,减少皮肤暴露;婴幼儿可穿防蚊连体衣,使用蚊帐。

出行前准备:前往流行地区前,查询当地疫情信息,准备充足的驱蚊用品、长袖衣物和蚊帐;避免前往疫情暴发的农村或偏远地区。

2025年广东、广西等地的疫情案例已经证明,登革热和基孔肯雅热离我们并不遥远,一只蚊子就可能打破平静生活。但只要我们牢记“清积水、防叮咬、早就医”的核心原则,从清理家门口的一个花盆托盘做起,从出门涂抹一次驱蚊液做起,就能筑牢健康防线。夏秋季防蚊,不仅是为了避免叮咬的瘙痒,更是为了守护全家的健康。让我们一起行动,不给蚊子可乘之机!

2025-10-20

2025-10-20

分享

分享